Игорь Задорин: «Человек ощущает себя будто в оккупации. Месяц – критический срок»

Глава исследовательской группы «ЦИРКОН» о том, как долго россияне готовы выдержать самоизоляцию и кому выгодна история с коронавирусом

«Граждане уже не верят, что государство их полностью обеспечит, если они «останутся дома», поэтому возникает депрессия, озлобление, а потом и «нарушение режима», — считает руководитель исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, в каких целях могли раскрутить тему COVID-19, что хотят протащить под шумок ее российские интересанты, как выход из карантинных мероприятий расколет общество и почему вообще коронавирус смог напугать человечество.

«общественное доверие подрывается на фоне страхов»

— В начала апреля на онлайн-заседании научного совета ВЦИОМ «Российское общество в условиях пандемии коронавируса» вы говорили, что не так страшен вирус, как его малюют, а опаснее паника среди населения. А сейчас что представляет наибольшую угрозу — коронавирус или страх, которые инфекция с собой несет?

— Я считаю, что более серьезные и опасные последствия несет пандемия страха, потому что статистика заболевания в России пока не говорит о чем-то экстраординарном. Верифицированная статистика в той же Италии, которой нас очень пугали, также говорит, что ничего экстраординарного нет как с точки зрения заболеваемости, так и смертности. Это хорошо. В отдельных случаях есть своя специфика, связанная с осложнениями, которые приводят к тому, что довольно большая нагрузка падает на лечебные учреждения. Но важно отметить, что эта нагрузка в России выше там, где прошли «оптимизационные мероприятия», где есть несоразмерность увеличения возрастного населения и необходимого для этого увеличения инфраструктуры здравоохранения (в том числе профилактической). В результате — дисбаланс. Понятно, что там и происходят пиковые нагрузки и трагедии. А там, где дисбаланса нет, статистика показывает, что все в пределах «обычной» сезонной эпидемии гриппа, соответствующих осложнений и смертности от него.

Если мы говорим про заболевание COVID-19 как про явление, статистически укладывающееся в привычную картину, то, конечно, абсолютно не укладывается в нее реакция органов управления, реакция массмедиа и, как следствие, реакция общественного мнения. Реакция этих трех компонентов выводит на беспрецедентную ситуацию. Такого еще не было. То есть я хочу подчеркнуть, что, с моей точки зрения, «явление COVID-19» в большей степени не медицинское, а социальное и даже социально-политическое, и беспрецедентность именно социальной составляющей требует, конечно, серьезного анализа и оценки последствий, а также связанных с ними рисков.

— И какие это последствия и риски?

— Прежде всего я отметил бы резко повышенный уровень страхов, который почти гарантированно приводит к росту психологических расстройств и психических заболеваний. Предыдущий опыт изучения других случаев с чрезвычайной ситуацией показывает, что когда возникает такого рода паника, обостряются латентные психические заболевания. Причем многие специалисты уже давно говорят, что психическое здоровье — это критический параметр для состояния общества. К сожалению, ему мало уделяется внимания. Особенно в крупных городах рост такого рода заболеваний присутствует. В отдельных случаях это остается в мягкой латентной форме, но, когда возникает паника, повышенный уровень страхов, опасений, все это проявляется.

Вспомните, как активно показывали реакцию некоторых украинских поселений, когда к ним привезли даже не больных людей, неизвестно откуда, а их же сограждан, которых еще надо было бы проверить на карантине. Было видно явное озверение людей, которые протестовали против этого. Это отсутствие человеческого сочувствия, форсированный страх, который потом переходит в злобу. На наших телеканалах это показывали как пример того, что можно сделать с людьми на страхе. Но ровно после этого началась кампания такого же устрашения у нас. В интернете видно, что у нас уже тоже есть примеры такого настроения, когда люди начинают агрессивно относиться к соседям, которые вышли на улицу во время так называемой «самоизоляции». Те даже не больны, но их уже клеймят преступниками. А те, кто приехал из-за границы, так вообще уже считаются врагами народа. Это одно из последствий кампании устрашения, которая развернута. При этом надо сказать, что этот психоз не пройдет быстро, нельзя сказать, что все успокоятся, как только снимут карантин.

— То есть вы думаете, что озлобленность будет продолжать нарастать?

— Конечно, возникают устойчивые модели поведения, которые формируются в рамках карантина. Есть, конечно, позитивные практики, которые можно приветствовать: например, люди более тщательно и чаще будут мыть руки и дезинфицировать помещения. Но есть и негативные модели поведения, связанные с негативным отношением к другим людям, в том числе ксенофобия, которые не способствует солидаризации, доверию друг к другу. По сути, мы подрываем то, что у нас последнее время рассматривалось как важный показатель социально-политической стабильности — общественное доверие. Оно как раз подрывается на фоне страхов. Причем здесь надо говорить о разрушении общественного доверия в двух аспектах — снижения доверия людей друг к другу на фоне кампании «социального дистанцирования» и снижения доверия граждан к институтам власти на фоне разочарования в обоснованности и эффективности мер защиты населения.

— В своем выступлении на научном совете ВЦИОМ вы говорили, что тот, кто придумал историю с коронавирусом, попал в точку, потому что в рейтинге страхов россиян на первом месте опасение за здоровье близких и родных.

— Да, так и есть. Это фундаментальный общемировой тренд: за 15 лет несколько изменился рейтинг страхов. В начале 2000-х на первом месте была (чаще всего называлась) боязнь террористических актов. Очевидно, что и наша страна в 1990-е и начале нулевых испытала потрясения от терактов, и в других странах это тоже было распространено. Поэтому страх терроризма поддерживал серьезное напряжение в обществе и позволял в то же время властям принимать разные решения по ограничениям, связанным с безопасностью. Возможно, молодежь уже не помнит, что раньше на вокзалы и метро можно было зайти без рамки. Сейчас эти рамки никого не удивляют, потому что это и многое другое было введено на фоне страха перед террором как само собой разумеющееся.

Но за последнее время этот страх резко ослаб, нет уже такого ощущения угрозы. Вперед вышел страх, связанный со здоровьем. Конечно, это тоже связано с определенными информационными вбросами последних лет. Если нулевые годы прошли во всем мире под страхом терроризма, то десятые годы — это всякие пневмонии, свиной и птичий грипп, лихорадка Эболы и т. п. Вообще здоровье сейчас стало важнейшей составляющей качества жизни. Если раньше до достижения определенного экономического состояния материальный достаток являлся главным фактором качества жизни, то с какого-то момента в мире и в нашей стране наступает смещение ценностей.

— Когда произошел этот сдвиг?

— Где-то на рубеже десятых годов. В России это еще не совсем так, но в мире зафиксирован переход к постматериалистическим ценностям, когда проблемы выживания физического, материального, экономического в достаточной степени решены. Теперь вперед выходят ценности успеха, самореализации, открытия мира, путешествий, ярких впечатлений, физической красоты и т. п. И качество жизни во многом определяется здоровьем. Это тоже фундаментальный тренд — переход здоровья в одну из высших ценностей жизни. Поэтому тот, кто задумал нынешнюю кампанию страха, попал в точку. На эту тему — угрозы здоровью — общество заведомо было готово откликнуться и отреагировать. Терроризм бы уже так не сработал.

«У ПАНДЕМИИ СТРАХА ЕСТЬ МНОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН»

— Коронавирус появился в декабре 2019 года. Весь январь и февраль мы наблюдали в новостях, как он распространяется по миру, как в Китае с ним борются. Но у нас эта тема как будто игнорировалась, приоритет отдавался транзиту власти, поправкам в Конституцию и т. д. А потом вдруг произошел перелом — лейтмотивом всех новостей стал COVID-19. Что случилось? Почему Россия тоже охотно включилась в игру с эпидемией? Хотя сначала могло показаться, что у нас коронавирус считают едва ли не гриппом.

— Я бы не сказал, что так считалось. Опасность этого заболевания фиксировалась, но не предполагалось, что это до нас дойдет и в такой степени. Действительно, это не казалось чем-то важным, ведь раньше уже были птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония — заболевания, кстати, гораздо более опасные с точки зрения летальности. Но все они проходили практически мимо нас. Поэтому я не думаю, что тема сознательно замалчивалась, просто не являлась приоритетной в информационном поле.

Что подвигло на то, чтобы тема стала приоритетной, фактически единственной в общественной повестке, я не знаю. Хотя у меня есть версии. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Оказалось, что у пандемии страха есть много заинтересованных сторон. Я не хочу строить конспирологические версии, что это было специально задумано, спроектировано и стало реализовываться. Может, и нет. Но когда появилась эта тема, некоторые стейкхолдеры увидели в ней возможность реализовать свои интересы. Поэтому включилась раскрутка нескольких разных сценариев. Во-первых, кому-то под эту кампанию удобно было бы сделать что-то, что не хотелось делать публично. Когда одной темой забивается все информационное поле, люди не видят ничего иного, то понятно, что другие непубличные действия проходят «спокойнее». Во-вторых, кому-то показалось удобным списать на эту историю разного рода свои недоделки и невыполненные обязательства, то есть любой форс-мажор для многих выгоден, чтобы сбросить долги, прикрыть какие-то бреши, получить мощную бюджетную поддержку. В-третьих, и я в большей степени склоняюсь к этой версии, что тема COVID-19 используется, чтобы провести учения по эффективности госуправления в чрезвычайных обстоятельствах.

— В мировом масштабе? Чтобы проверить каждую страну?

— Глобализм явления — отдельная тема. Но я и такую согласованность и даже кооперацию разных государств вполне допускаю. Примеры договоренностей по многим трудным вопросам типа снижения добычи нефти и контролю над вооружениями позволяют говорить о том, что на мировом уровне можно достигать таких договоренностей, как совместная поддержка определенного информационного состояния какой-то темы. Поэтому синхронизация кампании в разных странах не кажется чем-то невозможным. Получилось так, что раскрутка темы и определенная остановка экономики в глобальном масштабе оказалась привлекательной для очень многих субъектов власти, бизнеса и т. д.

Вот говорят, что США вливают в свою экономику в качестве поддержки населения и бизнеса 6 триллионов долларов, причем четыре из них идут на поддержку финансового сектора. Как вы думаете, с чего бы это? Скажите, в какой обстановке можно было бы без последствий принять такого рода решения? Только в чрезвычайной. Во многих других странах тоже принимают решения, которые если бы и прошли в обычной обстановке, то с трудом, а сейчас они принимаются легко и быстро.

В свое время обсуждалось, как быстро и легко были приняты многие решения, связанные с ограничением прав и свобод граждан в США после террористического акта 11 сентября 2001 года. Тогда говорилось, что та легкость, с которой были приняты решения о досмотрах, ограничениях и прочих вещах, в обычной бы ситуации не прошли бы, общественность бы возмутилась, что будут прослушивать, просматривать, подглядывать. А в той ситуации чрезвычайной обстановки и угрозы терроризма, которая была представлена и усиленно показана в СМИ, эти все решения прошли «на ура». Поэтому, конечно, определенное состояние общественного мнения и массового сознания иногда способствует принятию тех решений, которые в обычной обстановке по крайней мере затруднительны.

Я не говорю о том, что так было спланировано, не хочу слышать никаких обвинений в конспирологии, не говорю, что был заговор и план. Но воспользоваться этой ситуацией могли очень многие. И удивительно было бы обратное, если бы не воспользовались. Хотя, с другой стороны, по интернету гуляет доклад национального разведывательного совета США 2007 года по прогнозу развития мира до 2025 года. Там есть место, где подробно описывается сценарий с развитием мировых пандемий. Сейчас этот текст подняли, и многие эксперты задаются вопросом: «Это был прогноз или план?» Я не хочу рассматривать нынешнюю ситуацию как реализованный план, но то, что в принципе такие сценарии обсуждались, рассматривались, и в какой-то момент политические управленцы могли включить эти сценарии в свои планы, вполне вероятно.

Так что согласованные на межгосударственном уровне глобальные учения по гражданской обороне на случай чрезвычайных ситуаций применения биологического оружия (в том числе террористами) я рассматриваю как вполне вероятную версию событий. И для нас один из полезных итогов пандемии — это именно проведенные учения, связанные с готовностью систем здравоохранения в регионах, систем управления принимать оперативные решения, вводить ограничения или, наоборот, не вводить. Действительно, важно посмотреть, насколько региональные руководители остаются ответственными субъектами или ждут только указаний сверху (в одном из обращений президента как раз этот аспект обсуждался), насколько население готово к ограничениям, какова готовность частного бизнеса к приостановке деятельности и ЧС. Кто гарантирует, что настоящий биологический терроризм невозможен? Нет таких гарантий. Возможны реальные действия определенных субъектов, связанные с применением биологического оружия. И что тогда? Оценить на практике готовность всего общества, систем управления, государственных и бизнес-структур к таким ситуациям в известной степени полезно. Другое дело, что злоупотреблять этим не надо, потому что это работает и оказывается полезным до определенного предела, а потом уже становится деструктивным, когда это становится уже не мобилизацией, а разрушением, не конструктивным стрессом, а убивающим дистрессом.

— Если все-таки это учения, то готова ли наша страна к подобным событиям?

— Мне показалось, что Россия больше готова, чем нет. Даже если посмотреть по Москве, я отметил, что те вещи, за которые в большой мере «ответственен» частный бизнес, например, продовольственная торговля, такси, доставка, IT-сервисы, оказались готовы и выдержали повышенную нагрузку. Очевидно, это хорошо. Понятно, что система здравоохранения в Москве оказалась не до конца готова, в том смысле, что есть недостаток инфраструктуры, количества тех же самых коек, аппаратуры и прочего. Понятно, что теперь надо этим вопросом заниматься.

И население тоже на короткий промежуток времени оказалось готово к депривации, хотя говорят, что у нас недисциплинированный народ. По ближайшему окружению могу сказать, что оно оказалось в высшей степени дисциплинированным. Многие действуют так, как им сказали.

Вместе с тем хочу напомнить один важный вывод, который мы получили по итогам изучения кризиса 2008–2009 годов и который плохо учитывают сейчас. Вывод о том, что отношение населения к ограничительным мерам, временному ухудшению своего состояния, очень серьезно зависит от времени ограничений и прогноза этого времени. Когда говорят, что это неделя или две, даже месяц, то реакция спокойная: «Не вопрос — потерпим». В свое время в 2008 году сначала говорили, что кризис недолгий, и мы тогда не фиксировали серьезного ухудшения социального самочувствия в стране, хотя экономика отдельных отраслей подсела существенно. Люди говорили: «перетерпим, какой-то запас есть». Но как только вице-премьер Игорь Шувалов сказал в марте 2009 года, что кризис минимум на год, произошло резкое обрушение социального самочувствия, я слышал, что был даже зафиксирован рост числа абортов. Люди были вынуждены менять стратегии поведения, причем, как правило, это изменение было негативного толка.

Если возвращаться к нынешней ситуации, то, конечно, если бы было сказано, что две-три недели мы применяем жесткие меры, то было бы все отлично. А когда идут вразнобой сообщения, что ограничения то на неделю, то на полтора месяца, то пик будет в июне, то осенью опять ждем повторения, как человеку вести себя? При такой неопределенности начинают ломаться привычные картины мира и стратегии поведения, человек входит в состоянии растерянности, и это оказывается самым травматичным. Не опасность и угроза травматичны, а неопределенность и неясность, связанные с ней. Когда угроза определена, ясно прописана, человек мобилизуется. А когда ему начинают говорить, что все плохо, неизвестно, когда закончится, и никто не знает, что делать, это приводит к состоянию депрессии и озлоблению. В связи с этим у меня есть определенные претензии к органам управления по информированию населения о своих планах, решениях. Вроде, сейчас говорят, что достигли пика пандемии, но при этом вводят дополнительные ограничения, цифровые пропуска и т. п. Как это согласуется друг с другом? В такой ситуации люди могут начать вести себя непредсказуемо.

«ЕСЛИ БЫ БЫЛА ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ТО ЛЮДИ И ДАЛЬШЕ ПОТЕРПЕЛИ БЫ»

— Вы заметили, что если первые полторы-две недели все более-менее соблюдали режим, а теперь как будто расслабились? И вот вновь ввели меры пожестче.

— Если бы была определенность, то люди и дальше потерпели бы. Но когда начинается разнобой в оценках и суждениях, тогда и люди говорят: «Тогда и мы будем вести себя так же». Это ответная реакция. «Что делать, если пик будет в июне? Я раньше умру от голода, отсутствия работы, у меня все рухнет, меня сократят. Что мне делать? Ухожу в партизаны». Тотальная остановка многих бизнес- и социальных процессов начинает быть довольно губительной для многих. Если бы остановили на неделю-две, не вопрос, а вот полтора месяца многие уже не выдержат, начнут партизанить, то есть нарушать режим «интернирования» (не хочу называть это самоизоляцией, поскольку это уже внешнее принуждение), решать свои проблемы неформальным образом, это наш народ умеет. Кстати, мы и наши коллеги не один раз проводили исследования, задавая вопрос, насколько хватит ваших сбережений, если вы потеряете работу. В подавляющем большинстве личных сбережений хватает на месяц или меньше.

— Подавляющее большинство вообще никаких сбережений не имеет.

— Ну, не совсем так, но значительная часть населения действительно не имеет. Причем если и есть сбережения, то их хватит на месяц или меньше. По параметру финансовой подушки это критический срок для ограничительных мер.

— У вас есть статистика о том, каков процент поддержки нынешних жестких мер?

— Это зависит от региона. В принципе, сейчас большая часть населения поддерживает, но уже появилась отрицательная динамика. По данным Фонда «Общественное мнение», 2 апреля суждение «Действия властей в условиях пандемии неправильны» поддерживали всего 10% населения, а уже 8 апреля — 21%. Я полагаю, что рост продолжится. Поэтому и говорю, что для наших управленцев стоит серьезный вопрос баланса плюсов, получаемых от проверки и перестройки системы управления, и минусов от выборочной остановки экономики и вообще социальной жизни.

— Что является переломным моментом в этом тренде, когда позитивное восприятие уступит место негативному? Только ли сбережения, которые заканчиваются?

— Сбережения надо понимать обобщенно. С финансовыми все понятно. Но есть «психологические сбережения», то есть психологический запас прочности: сколько человек может пробыть в своем доме, в ограниченном пространстве, когда дом превратился одновременно в офис, детсад, школу, и еще должен оставаться домом?

— Еще и люди вокруг все те же.

— Да. Вот это вопрос домашнего окружения, от которого многие скрываются на работе. Не случайно же в Китае после окончания карантина в соответствующих провинциях массово фиксировались разводы. А сколько времени человек может ощущать себя психологически комфортно, не ходя в парикмахерскую? А кто-то любит ходить в баню, кто-то — в магазины, кино, другой — в театры ходить или в парке гулять, кто-то в огороде копаться (кстати, дачный сезон уже на подходе), кто-то в кафе с друзьями сидеть. Опять же фитнес. Многие люди ограничили себя не только в передвижении, но и в очень важных для них составляющих социальной жизни. Как долго продлится их готовность ограничивать себя в этом?

— А сами как думаете, сколько люди могут выдержать без того, что вы перечислили?

— Некоторые наши респонденты говорят, что не выдерживают даже отпуск в объеме «советского» — 4 недели. Для современного человека 4 недели отдыха часто уже много. У него уже начинается «ломка».

— Но во время отпуска вас никто не запирает дома.

— Вот именно. Но даже в свободный отпуск через 4 недели человек хочет вернуться в привычную для себя обстановку, к своей основной деятельности, в свое привычное социальное окружение. Для большинства это так. Поэтому, мне кажется, месяц — критический срок.

— Самоизоляцию у нас как раз и объявили на месяц.

— Для многих она уже будет длиться дольше. Сейчас уже три недели с момента, когда многие стали изолироваться сами, потом принудительно, и сейчас это уже выглядит как интернирование, чего вроде даже в ВОВ не было. Кроме оккупированных территорий.

«СТРАХ И НЕГАТИВ ПРОДАЕТСЯ ГОРАЗДО УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ СПОКОЙСТВИЕ И ПОЗИТИВ»

— Согласны ли вы, что сами власти склонны к нагнетанию обстановки? Есть мнения, что якобы московские власти специально в своих сводках указывают, что большинство больных коронавирусом моложе 45 лет, чтобы тем самым подогреть у молодежи опасения, что не только старики болеют.

— Я стараюсь высказывать суждения, опираясь на то, что знаю. А я не знаю, как формируется информационное поле Москвы, насколько оно централизованно управляется. Допускаю, что в кампании устрашения участвуют не только московские власти, но и многие сетевые блогеры, которые толкают страшные подробности и даже фейки. Массмедиа давно не только средства массовой информации, но в большей степени средства массовых эмоций. Известно, что страх и негатив продается гораздо успешнее, чем спокойствие и позитив. Поэтому многие массмедиа (и формальные, и неформальные) транслируют страшилки просто в своих личных коммерческих целях. Понятно, что люди, приведенные во взнузданное состояние, ловят каждый сигнал о том, кто болеет, почему умер, и как спастись. У этой пандемии страха оказалось очень много стейкхолдеров, и это не только, и может быть не столько московская власть. Хотя можно допустить, что устрашение осуществляется прежде всего в русле кампании за изоляцию, чтобы люди оставались дома и таким образом снижали нагрузку на городскую систему здравоохранения.

— Но вы же допускаете также, что как раз пандемия страха приведет к большим разрушительным последствиям, в том числе большему числу жертв, чем от коронавируса.

— Да, в том-то и дело, что сейчас очень многие решают сиюминутную острую проблему — проблему перегрузки системы здравоохранения. При этом последствия при таком решении проблемы могут оказаться не менее тяжелыми, что потом надо будет резко увеличивать число коек не в пульмонологических центрах, а в психиатрических больницах. Такая печальная альтернатива.

Вы же наверняка слышали притчу про чуму и паломника. В средние века паломник шел в Мекку молиться, а на пути ему встретилась чума. «Куда ты, чума, идешь? — Я иду в Багдад. — А я тогда пойду в Мекку молиться, чтобы ты не забрала слишком много жизней. — Хорошо, я заберу пять тысяч жизней, больше мне не надо». Через какое-то время они снова встречаются на обратном пути, и паломник спрашивает: «Я все время молился. Сколько людей умерло в Багдаде?». Чума отвечает, что 50 тысяч. «Как? Ты же обещала, что больше 5 тысяч не заберешь. — Я и забрала 5 тысяч. Остальные умерли от страха».

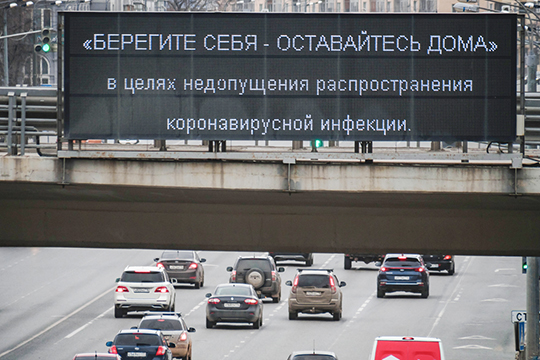

Сейчас ситуация именно такая: коронавирус, безусловно, забирает людей, но есть подозрение, что страх, дистресс и депрессия заберут больше. Человек ощущает себя будто в оккупации, да еще и машины ездят с громкоговорителями: «Внимание, внимание! Оставайтесь дома». Наш российский человек видел подобное только в фильмах про войну.

«МНОГИЕ ПОСЧИТАЮТ СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ, РЕШАТ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ БЫЛИ ЧРЕЗМЕРНЫМИ»

— На ваш взгляд, коронавирус сейчас общество объединяет или раскалывает? И как будет в будущем?

— Вот это важнейший вопрос, если говорить о социальных последствиях COVID-19 — вопрос о солидаризации и общественном доверии в чрезвычайных ситуациях. На мой взгляд, сейчас начинает больше раскалывать. Когда что-то воспринимается как общая опасность — это, конечно, импульс для объединения. Но потом общество начинает раскалываться не по отношению к самой опасности, а по отношению к методам ее устранения и к последствиям этих решений. Вдруг выяснится, что мы вместе вступили в борьбу с общей опасностью, а выходим из нее очень по-разному. Кто-то даже вырастет и выиграет (например, IT-сектор), кто-то пусть не вырастет, но и не потеряет, так как ему брешь закроют (отрасли, которым окажут господдержку), а кто-то умрет как минимум в экономическом или социальном смысле. Это уже серьезные расколы и борьба, в которой люди начнут спорить и выходить на улицу, причем не просто погулять.

Я уже вижу эти нарождающиеся конфликты. «Почему эти люди ведут себя недисциплированно? Это же заражение», — говорит один человек про соседей, и по нему видно, что его профессиональная деятельность точно не пострадает от карантина и удаленки. Например, какой-нибудь преподаватель государственного вуза, который сейчас перестроился на онлайн, тоже испытывает определенные психологические издержки, но, строго говоря, его профессиональная деятельность, зарплата никак не страдают. Но с ним начинает спорить человек, который, возможно, тоже верит в опасность вируса, но не может не выходить из дома, потому что он, в отличие от первого, очень серьезно пострадает, если карантин продолжится.

— По каким еще позициям в будущем может случиться раскол?

— Раскол также будет связан с отношением к органам власти, причем в Москве в большей степени. Мне кажется, многие посчитают себя обманутыми, решат, что ограничения были чрезмерными, избыточными. А если они увидят, что некоторые меры и ограничения не закончатся после пандемии коронавируса, то справедливо заподозрят власти в «нехорошей» заинтересованности в них и корыстном использовании чрезвычайной ситуации для их продвижения.

— Например?

— Те же самые цифровые пропуска, еще какие-то ограничения. Если они не отменятся с окончанием пандемии, то возникнет серьезный вопрос, действительно ли они вводились ввиду опасности распространения заражения, а не по какой-то другой причине. Эта рефлексия, задавание вопросов себе и власти почти наверняка будут.

— Как раз в Москве протестирует систему с отслеживанием людей по камерам.

— Да, повод нашелся и для этого. Интересно, наш человек готов к тому, что ему открыто скажут, что все его перемещения фиксируются каждый день 24 часа в сутки?

— Вы же сами вспомнили Штаты и то, что люди сами согласились на беспрецедентные меры после теракта 11 сентября. Как думаете, между безопасностью и свободой что человек выберет?

— Это ключевой вопрос этой истории, общего ответа на который нет. Понятно, что кому-то безопасность дороже свободы, которая вообще не понятно, зачем нужна, если ей все равно нельзя воспользоваться. Многие люди понимают или просто чувствуют, что при расширенных свободах они не конкурентоспособны в обществе, и они могут жить относительно хорошо, когда как раз есть ограничения свободы, когда происходит насильственное выравнивание возможностей. А есть те, которые, напротив, при ограничениях проигрывают. Вопрос в том, в каких пропорциях все это распространено в нашем обществе. Это станет главным вопросом всех социальных исследований в пост-ковидном мире.

У нас всегда считалось, что свобода не очень востребована в обществе, и довольно большой процент населения вполне без нее обходились. Поэтому всегда российская история показывала, что мы хорошо терпим разного рода ограничения. Это действительно так. В нашем обществе доля людей, которые были бы склонны к самостоятельному развитию и ощущали свои силы для самостоятельного решения проблем, всегда была не велика, по разным оценкам, 20-30%, до трети. Но дело в том, что за последние 5-7 лет мы увидели динамику, стал меняться локус контроля, больше людей стали говорить, что их жизнь зависит от них самих, стали в большей степени брать на себя ответственность. И теперь их уже больше половины. Пришло принципиально новое поколение, которое сдвинуло процент в общей совокупности в сторону внутреннего локуса контроля.

— Я так понимаю, что это молодежь.

— Да, конечно, прежде всего молодежь, но не только. С другой стороны, развитие всего человечества движется к тому, что человек все больше освобождается от зависимости от других людей с точки зрения выживания. Если раньше человек мог выжить только в племени, потом только семьей, то сейчас человек может жить один, и это не имеет никаких физиологических, репродуктивных, экономических и социальных ограничений. Все больше в мире такого рода людей, для которых индивидуализация не связана с опасностями. Это общее развитие экономики и технологий в мире, объективный процесс.

Но у этого процесса индивидуализации есть развилка: или люди будут индивидуализироваться экономически (хозяйственно), но при этом обзаводиться горизонтальными связями, входить в сообщества, пусть даже онлайн, или начнут в большей степени общаться с безличными технологическими платформами при полной удовлетворенности этим. Жизнь уже такова, что нажал кнопку и вызвал такси, а скоро и оно будет беспилотным.

— То есть вы считаете, что наступят времена, когда человеку не нужен будет другой человек, и социальная функция тоже атрофируется?

— Да, человеку не нужен будет другой человек. Ну, или нужен в гораздо меньшей степени. Эта развилка описана во многих фантастических произведениях, научных прогнозах. И в такой траектории свобода не сильно нужна. Если же будет нужен другой человек, другие люди, то свобода, субъектность нужны. Сейчас это критический вопрос. Такого рода кризисы, как переживается сейчас, не решают его однозначно, хотя многие говорят, что мир сейчас изменится радикально. Но так не бывает, мир меняется постепенно. И хотя такого рода встряски безусловно ускоряют процессы, но они не одномоментно меняют мир. В связи с этим нынешний кризис обнажит вопросы, которые надо человечеству и нашему российскому обществу решать в ближайшем будущем. Куда же двигаться: в сторону цифрового тоталитаризма или все-таки в сторону комплексного развития человека, которому нужна его субъектность, его личность, чтобы ощущать себя человеком?

«люди УЖЕ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ИХ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТ, ЕСЛИ ОНИ ОСТАНУТСЯ ДОМА»

— По вашим опросам, граждане в случае опасности больше надеются на себя и близких, а не на государство и бога. Почему же сейчас послушно выполняют требования по самоизоляции?

— Наши сограждане все равно больше надеются на себя, именно потому и оказалась успешной пропаганда самоизоляции «спрячься и сохранись». И в течение определенного времени это